Kebijakan tarif yang dicanangkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, selama masa kepemimpinannya tidak hanya mengguncang panggung perdagangan internasional, tetapi juga menciptakan turbulensi yang signifikan di pasar keuangan global, khususnya pasar saham. Meski masa kepemimpinan Trump telah berlalu, jejak kebijakan ekonomi proteksionisnya masih terasa dan terus menjadi bahan kajian, terutama ketika melihat bagaimana ketegangan dagang, khususnya dengan Tiongkok, berimplikasi langsung pada fluktuasi harga saham dan persepsi risiko investor.

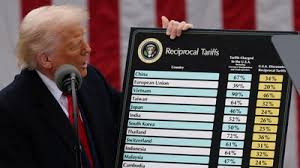

Secara fundamental, kebijakan tarif adalah bentuk instrumen fiskal yang digunakan pemerintah untuk membatasi impor dan mendorong produksi domestik. Dalam konteks Trump, tarif yang diberlakukan bukan semata untuk menyeimbangkan neraca perdagangan Amerika, tetapi juga merupakan bagian dari strategi geopolitik untuk menantang dominasi ekonomi Tiongkok. Sejak pengumuman tarif baja dan aluminium pada awal 2018, diikuti dengan tarif terhadap produk-produk teknologi dan manufaktur dari Tiongkok, pasar saham global pun langsung merespons dengan kecemasan.

Ketegangan dagang ini menciptakan efek domino terhadap indeks saham utama seperti Dow Jones Industrial Average (DJIA), S&P 500, dan Nasdaq. Investor yang awalnya menikmati kenaikan indeks karena pemangkasan pajak korporasi di era Trump, mulai bersikap hati-hati ketika ketidakpastian kebijakan perdagangan menjadi dominan. Perang dagang bukan hanya memicu volatilitas harga saham perusahaan-perusahaan multinasional, tetapi juga menekan sektor-sektor kunci seperti teknologi, otomotif, dan manufaktur yang sangat bergantung pada rantai pasok global.

Fenomena ini menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal yang bersifat proteksionis dapat berdampak luas pada sentimen pasar. Dalam teori ekonomi makro, ekspektasi memainkan peran penting dalam menentukan perilaku pasar. Ketika investor mulai memperkirakan bahwa biaya produksi akan meningkat akibat tarif, dan bahwa pasar ekspor akan menyusut karena pembalasan dari negara mitra dagang, maka nilai saham perusahaan-perusahaan terkait pun mengalami tekanan. Efek ini tidak hanya terjadi di Amerika, melainkan juga menyebar ke bursa-bursa utama dunia, termasuk di Asia dan Eropa.

Di sisi lain, kebijakan tarif juga menciptakan peluang bagi sektor-sektor tertentu. Beberapa industri dalam negeri yang sebelumnya mengalami tekanan akibat impor murah, seperti baja dan tekstil, justru menikmati kenaikan harga saham dalam jangka pendek. Namun, hal ini tidak berlangsung lama karena tekanan biaya produksi dan minimnya inovasi dalam negeri tidak mampu mempertahankan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan.

Dari sudut pandang keuangan, gejolak pasar saham yang dipicu oleh kebijakan tarif ini menggarisbawahi pentingnya diversifikasi portofolio. Investor institusional dan manajer dana global mulai mengalihkan aset mereka dari saham ke instrumen yang dianggap lebih aman, seperti obligasi pemerintah dan emas. Hal ini turut mendorong perubahan dalam yield obligasi dan menimbulkan tantangan baru bagi stabilitas sektor keuangan, khususnya dalam konteks suku bunga dan kebijakan moneter bank sentral.

Dalam jangka menengah, kebijakan tarif Trump juga memunculkan perdebatan baru dalam kebijakan makroekonomi global. Banyak ekonom mempertanyakan efektivitas kebijakan proteksionis dalam meningkatkan kesejahteraan nasional secara agregat. Data menunjukkan bahwa meskipun defisit perdagangan AS dengan Tiongkok sedikit menurun, defisit secara keseluruhan terhadap dunia justru tidak banyak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa substitusi impor dari Tiongkok tidak serta-merta digantikan oleh produksi dalam negeri, melainkan oleh negara ketiga seperti Vietnam, Meksiko, dan Bangladesh.

Dampak kebijakan ini terhadap pasar saham pun semakin kompleks ketika dikaitkan dengan dinamika politik. Investor global sangat peka terhadap arah kebijakan yang bersifat unilateral dan kurang transparan. Ketidakpastian inilah yang kemudian memicu volatilitas pasar lebih besar daripada sekadar dampak ekonomi riilnya. Dalam kondisi ini, faktor psikologis seperti herd behavior dan risk aversion menjadi dominan, sehingga menimbulkan reaksi pasar yang terkadang irasional.

Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya tidak luput dari imbas kebijakan ini. Pasar saham Indonesia sempat mengalami tekanan karena arus modal asing yang keluar untuk mencari aset yang lebih aman. Rupiah juga mengalami depresiasi akibat kombinasi sentimen global yang negatif dan kekhawatiran terhadap fundamental ekonomi domestik. Dalam konteks ini, stabilitas makroekonomi menjadi kunci agar Indonesia tetap kompetitif dan menarik di mata investor global.

Ke depan, pelajaran penting dari gejolak yang ditimbulkan kebijakan tarif Trump adalah perlunya koordinasi dan komunikasi kebijakan yang baik antarnegara. Globalisasi ekonomi telah menciptakan interdependensi yang tinggi antarnegara, sehingga tindakan sepihak dalam bentuk proteksionisme hanya akan menciptakan ketidakpastian yang merugikan semua pihak. Dunia usaha dan pelaku pasar memerlukan kepastian dan stabilitas, bukan perang dagang yang berkepanjangan.

Kebijakan fiskal dan perdagangan seharusnya dikaitkan secara erat dengan kerangka kerja makroekonomi yang komprehensif. Ketika kebijakan tersebut hanya dijalankan sebagai alat politik atau strategi populis, maka dampaknya terhadap ekonomi dan pasar keuangan bisa menjadi tidak terprediksi. Oleh karena itu, diperlukan transparansi, analisis data yang berbasis bukti (evidence-based policy), serta komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral.

Dalam situasi geopolitik saat ini yang masih dinamis, termasuk dengan munculnya kembali retorika proteksionisme di berbagai negara, pelaku pasar dan pengambil kebijakan di Indonesia harus terus mewaspadai perkembangan ini. Ketahanan pasar keuangan domestik harus diperkuat melalui reformasi struktural, peningkatan daya saing ekspor, serta pengelolaan risiko makro yang adaptif terhadap guncangan eksternal.

Akhir kata, kebijakan tarif yang pernah digencarkan oleh Presiden Trump menjadi pelajaran penting bahwa keputusan ekonomi dalam era globalisasi tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik dan sentimen pasar. Pasar saham bukan hanya mencerminkan nilai perusahaan, tetapi juga mencerminkan harapan dan ketakutan investor terhadap masa depan ekonomi. Di sinilah pentingnya kebijakan yang terukur, terencana, dan berorientasi jangka panjang agar ekonomi global, termasuk Indonesia, dapat tetap tumbuh di tengah tantangan zaman yang kompleks. (San)